こんにちは。

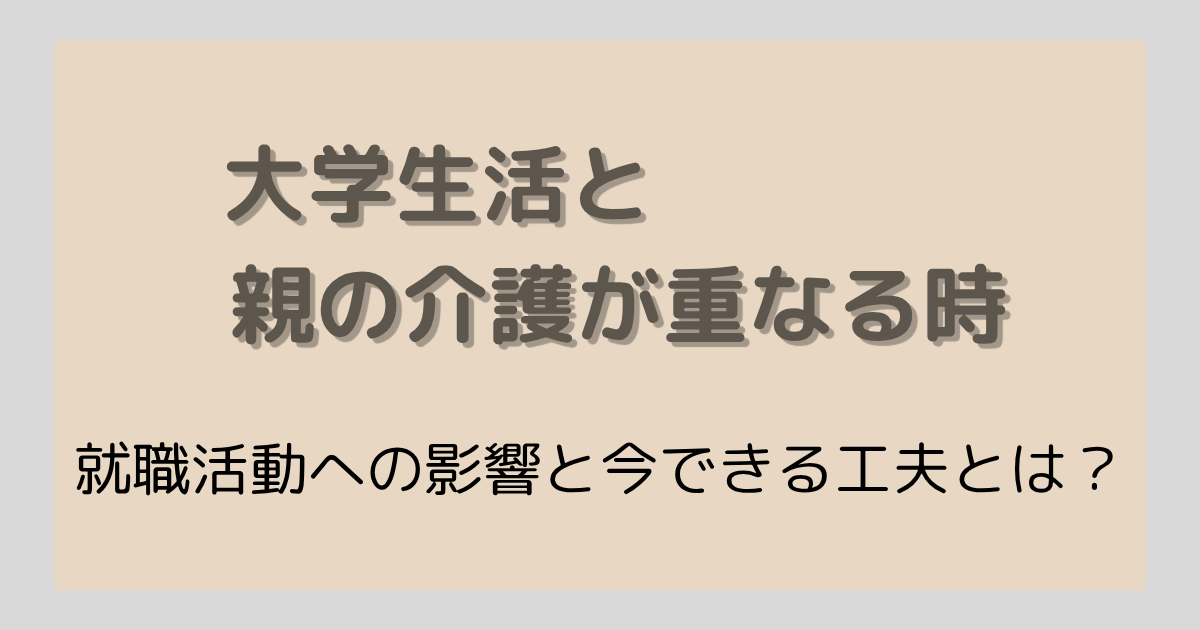

大学の講義に、アルバイト、ゼミ活動、そして就活…。

そんな忙しい日々の中で、親の介護が加わったら?

最近では、親の介護を担う若者たちの存在が社会的に注目されるようになってきました。

この記事では、大学生活と介護を両立する学生のリアルと、就職活動への影響について、

一緒に考えていきたいと思います。

「まだ学生なのに…」大学生が介護を担う現実

介護といえば、40代〜50代の人が担っているイメージが強いかもしれません。

でも、実は10代後半から20代の若者が、親や祖父母の介護をしているケースも少なくないんです。

そんな若者たちは「ヤングケアラー」と呼ばれています。

文部科学省の調査(2021年)では、

高校生の約20人に1人が何らかのケアをしているとされています。

つまり、大学生になっても、その状況は続いている可能性が高いということ。

親が病気や障害を抱えていたり、シングル家庭で頼れる大人が少なかったり…。

きっかけは人それぞれですが、

「自分がやるしかない」という想いで日々頑張っている学生がいるのです。

大学生活に潜む“見えない困難”

一見、普通の大学生に見えても、介護を担う若者には、

・夜中に介助が必要になって寝不足で朝の授業に遅れてしまった

・買い物や食事の準備があるのに、実習で遅くなってしまった

・家のことが気になって友人からの誘いにも気軽にのれない

こんな風に介護を中心に毎日を過ごしていることがよくあるんです。

周囲にはなかなか相談しづらくて、一人で抱え込んでしまう学生も少なくありません。

時間も心も削られていく中で

介護は毎日のこと。

「週に1回手伝う」といった関わり方ではなく、生活の一部として存在します。

だからこそ、大学のレポート提出や試験勉強、ゼミの準備などとの両立は、

本当に大きなプレッシャーになります。

授業中も心ここにあらず。

親が転んでいないか、薬は飲んだか、気になって仕方ない。

友達と遊ぶことや、サークル活動に積極的になれない。

青春を楽しむ暇なんてない。

ヤングケアラーの現実です。

親の介護と就活のはざまで

そして、避けて通れないのが「就職活動」です。

エントリーシート、説明会、面接、インターン…。

就活は、時間とエネルギーを要する大きなライフイベント。

介護を担っている学生にとっては、就活中もスケジュールが読みづらく、

・急に面接をキャンセルしなければならない

・インターンに参加できない

といった“壁”が立ちはだかることもあります。

企業は理解してくれるの?学生の不安と現実

「面接で介護のこと、話してもいいのかな?」

そんな不安を抱える学生は多いです。

就活の場では、「家の事情」はあまり語らないほうがいい…という空気がありますよね。

でも、それって本当に正しいのでしょうか?

介護を理由にしたスケジュール変更や、長期インターンへの参加見送り…。

正直に話せないまま、「理解されないかもしれない」と感じてしまうのは、

とても苦しいことです。

一方で、最近は企業の中にも、家庭の事情や多様な背景を持つ人に

理解を示すところが少しずつ増えてきました。

「介護の経験」が評価される場面も

たとえば、

ある学生は面接で「家族の介護を続けながら大学生活を送ってきました」と話したところ、

「その経験はあなたの強みになりますね」と言ってもらえたそうです。

・責任感

・優先順位を考えて動く力

・家族への思いやりと忍耐力

介護を通じて自然と身についたスキルや姿勢は、仕事でも活かせる立派な経験です。

もちろん、すべての企業が理解してくれるわけではないかもしれません。

でも、自分の人生で向き合ってきたことを大切に受け止めてくれる会社が、きっとあります。

支援制度や相談窓口を活用しよう

大学には、学生生活をサポートしてくれる窓口があることが多いです。

・学生相談室

・キャリアセンター

・障がい学生支援室

これらの窓口では、介護に関わる学生の悩みにも対応してくれることがあります。

また、教授やゼミの先生に相談することで、

提出期限の調整などに応じてもらえることもあります。

ひとりで抱えこまず、「話してもいいんだ」と思える環境を少しずつ広げていけたらいいですね。

国や自治体の支援制度もチェック

実は、若い世代の介護者向けの支援制度や取り組みも徐々に増えてきています。

・ヤングケアラーの相談窓口(各自治体)

・一時的な介護サービス利用の補助

・大学独自の介護支援制度

知らないだけで、実は使える支援があるかもしれません。

大学の相談室や福祉関連の窓口に一言たずねてみると、道が開けることもあります。

就活と介護、どちらも大切にできる道はある

「どちらかを諦めなきゃいけない」と感じることもあるかもしれません。

でも、就活も介護も、自分の人生にとって大切なこと。

片方を犠牲にしてしまう前に、「両立の工夫」や「第三の選択肢」を探ってみることも大切です。

たとえば、

・リモートワークを導入している企業を探す

・地元企業や自治体への就職を考える

就活の「王道ルート」だけが正解じゃない。

自分のペースで、自分に合った道を歩むことが、長い人生ではとても大切なんです。

「親のことが心配で…」それでも、自分の未来も大切

「自分のことを考えてる場合じゃない気がする」

「親を置いて自分だけ就職していいのかな?」

介護と向き合う中で、こんなふうに自分を責めてしまう学生もいます。

でも、忘れないでほしいのは——

自分の人生を生きることは、決してわがままではないということ。

介護される側もきっと「あなたにはあなたの幸せをつかんでほしい」と願っているはずです。

気づかないうちに、がんばりすぎているかも

介護に追われる毎日では、自分の疲れに気づきにくいことがあります。

・最近笑っていない

・夢を語ることが減った

・友達の誘いを断ることが増えた

もし、そんなふうに感じていたら、少し立ち止まってみてください。

心と体が「しんどいよ」とサインを出しているのかもしれません。

休むことは甘えじゃないんです。

あなたの健康が、これからの介護にも、人生にもつながっていくのですから。

同じ思いをしている仲間は、きっとどこかにいる

ひとりで介護を背負っているように感じても、実は同じような立場の人がたくさんいます。

ヤングケアラーを支える団体やオンラインコミュニティもあるので、思いを吐き出したり、

情報を得たりする場として活用してみるのもいいかもしれません。

同じ経験をしている人とつながることで、「自分だけじゃない」と感じられることもあります。

最後に:未来をあきらめなくていい

大学生活と親の介護、そして就職活動。

どれも大切で、どれも不安や迷いがついてくるものです。

でも、「介護をしているから何もできない」と決めつける必要はありません。

小さな一歩でも、自分の人生を動かすことができるはずです。

困ったときは、信頼できる人に相談して下さい。

使える制度があれば、遠慮なく頼って下さい。

あなたはひとりじゃないし、がんばってきたことはちゃんと価値のある経験なんです。

未来をあきらめないで下さい。

あなたには、これからたくさんの可能性が待っています。

いつも応援しています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

参考

- 厚生労働省「ヤングケアラーの支援について」

- 内閣府「ヤングケアラーに関する取り組み」

- 文部科学省「ヤングケアラーに関する施策」

- withnews「就活と介護に板挟みになる若者たちの声」

- NHKハートネット「若者が担う介護〜ヤングケアラーの実態〜」

コメント